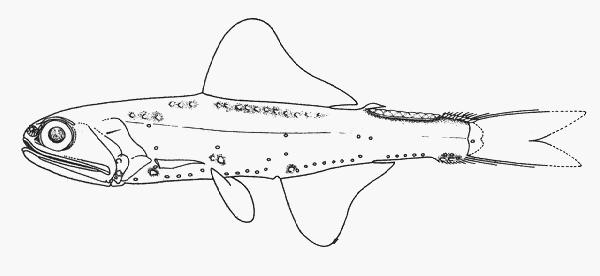

中文名:閃光背燈魚學名:Notoscopelus resplendens台灣俗名:燈籠魚、七星魚、光魚大陸名:閃光背燈魚

中文名:閃光背燈魚學名:Notoscopelus resplendens台灣俗名:燈籠魚、七星魚、光魚大陸名:閃光背燈魚

- 識別資訊

- 全球唯一識別碼:urn:lsid:fishdb.sinica.edu.tw:catalogue:186_037

- 著作者

- 命名者:(Richardson, 1845)

- 資料類型

- 紀錄類別:魚類名錄

- 主題與關鍵字

- 科中文名:燈籠魚科

- 描述

- 型態特徵:體延長,側扁,後部略細。頭長形而大。吻短,前端鈍。眼大。口大,上頜骨狹長而延伸至前鰓蓋後緣,末端略擴大;上下頜絨毛齒,內外列齒等長;鋤骨及顎骨均具齒帶。體被大而薄圓鱗,易脫落;側線平直。背鰭單一,位於體中部,具軟條21-24,後部另具一脂鰭;臀鰭基底短於背鰭基底,具軟條19-20;尾鰭叉形,尾鰭副鰭條堅硬、棘狀。各部位之發光器位置於下:鼻部背位發光器(Dn)小而長形;鼻部腹位發光器(Vn)小而圓形;鰓蓋位發光器(Op)2個,位於前鰓蓋後緣下方,Op1明顯較Op2小,均在眼眶下緣縱線之下;胸鰭上方發光器(PLO),距側線比距胸鰭基部近;胸鰭下方發光器(PVO)2個,兩者互為垂直排列,分別位於胸鰭基底上下方;胸部發光器(PO)5個,PO5位置突然昇高;腹部發光器(VO)4個,水平排列;腹鰭上位發光器(VLO)位於腹鰭和側線之中間,或略接近側線;臀鰭上方發光器(SAO)3個,三者排列呈鈍角狀,SAO3在側線下緣;體後側位發光器(Pol)2個,在脂鰭下方,側線下緣,呈水平排列;臀鰭前部發光器(AOa)7個,水平排列,最後一個明顯上昇;臀鰭後部發光器(AOp)4個,水平排劉;尾鰭前位發光器(Prc)3個,前二個水平排列,Prc3在側線下緣之。雄魚尾上部發光腺(SUGL)具8-10個發光斑塊。身體其它若幹部位具許多小發光腺,如背鰭基部等。

- 棲所生態:大洋性中層巡遊魚類,具日夜垂直分佈習性,白天一般棲息深度可達650-2,000公尺左右,晚上則上游至水深0-300公尺附近處覓食,以小蝦等浮游性甲殼類為食。

- 地理分佈:分佈於世界三大洋熱帶及亞熱帶海域。台灣則發現於東部周邊水域。

- 漁業利用:一般以底拖網捕獲,不具食用經濟價值,通常做為下雜魚用。

- 出版者

- 負責人:邵廣昭

- 日期

- 資料修訂日期:2006-06-03

- 來源

- 台灣魚類資料庫(http://fishdb.sinica.edu.tw)

- The Fish Database of Taiwan(http://fishdb.sinica.edu.tw)

- 語言

- 中文;英文

- 管理權

- 中央研究院生物多樣性研究中心

- 授權條款

- 授權聯絡窗口

- 請洽臺灣魚類資料庫

email:taiwanfishdata@gmail.com